По следам армянских деятелей Тифлиса

Армянские деятели в начале XX века сыграли значительную роль в культурной жизни Тифлиса, который в тот период был важным мультикультурным центром. Тифлис стал средоточием прогрессивных идей, затрагивавших литературу, театр, музыку и живопись. Армянские интеллектуалы оказывали влияние не только на развитие армянской культуры, но и на грузинскую и русскую культурные среды.

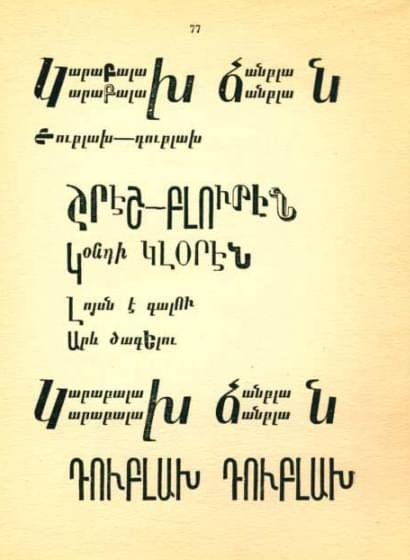

Армянская интеллигенция Тифлиса влияла на формирование восточноармянской литературной традиции и участвовала в модернистских течениях, таких как футуризм и символизм. Одним из ярких представителей армянского литературного модернизма был Акоп Генджан, известный под псевдонимом Кара-Дарвиш. Его творчество объединяло футуристические идеи с традиционными армянскими мотивами. В 1914 году он сблизился с русскими футуристами — Владимиром Маяковским, Василием Каменским и Давидом Бурлюком. Кара-Дарвиш создавал заумные стихи на армянском языке и стремился интегрировать футуризм в армянскую литературу.

Кара-Дарвиш посвятил Владимиру Маяковскому стихотворение «Чаша жизни». В архиве Маяковского сохранилась открытка с дарственной надписью автора: «Дорогу, дорогу! Великий глашатай Зари несказанной победно грядёт!». В каталоге выставки живописных, плакатных и графических работ русского поэта упоминается портрет Кара-Дарвиша, относящийся к весне 1914 года.

Знакомство Маяковского с Кара-Дарвишем произошло во время одного из выступлений поэта в Тифлисе. Маяковский любил делать портретные зарисовки. Быстро и выразительно на небольшом листе бумаги спичкой и тушью он набросал портрет Кара-Дарвиша. На обороте — автограф: «В. Маяковский. На добрую память Кара-Дарвишу».

Кара-Дарвиш занимался не только поэзией, но и издательской деятельностью. Он выпустил небольшим тиражом сборник стихотворений «Песни бунтующего тела», а его книга «Орериц Орадж», изданная в 1928 году в Тифлисе, попыталась изобразить жизнь армянской интеллигенции дореволюционного периода. Поиски сведений о нём привели исследователей к литературоведу Гургену Бебутову, который знал поэта лично и отмечал его искренность и добросердечность.

Другая важная фигура в жизни армянской интеллигенции — Сергей Городецкий. Он оказал значительное влияние на культурную среду Тифлиса и неоднократно возвращался в своём творчестве к Армении. В 1919 году Городецкий выступил в Батуми с лекцией «Об Армянском вопросе», организованной «Обществом деятелей искусства». Основная его деятельность в Грузии была связана с «Цехом поэтов» — объединением, которое первоначально включало поэтов разных направлений, но впоследствии стало акмеистическим. В 1919-м «Цех» выпустил сборник «Акмэ», в который вошли стихотворения Городецкого, Рипсиме Погосян (Асильянц), Юрия Данцигера.

«Поэтические „среды“ в тифлисском „Цехе поэтов“ были очень многолюдны. Кроме членов „Цеха поэтов“, которых было около тридцати человек, сюда часто приходили и грузинские поэты символистического литературного объединения „Голубые роги“. <…> Бывали на наших „средах“ и музыканты, и художники, и артисты. Особенно зачастили они к нам, когда мы из „Артистериума“ перешли в помещение музыкальной студии Бендицкого на улице Грибоедова. В трёх небольших комнатах, где разместилась студия, все стены были расписаны в футуристическом духе художником Кириллом Зданевичем. Со стен смотрели на нас фиолетово-оранжевые циклопы, безрукие, безногие чудовища, изображающие „человека“ двадцатого века», — вспоминала Рипсиме Погосян (журнал «Литературная Армения». 1964. № 3)

Участник поэтических встреч Георгий Эристов отмечал, что Городецкий, несмотря на свою эксцентричность, сумел создать настоящую школу поэтов, где произведения подвергались жёсткой, но конструктивной критике. Он организовывал литературные вечера, славившиеся экстравагантными традициями, например, подачей замороженных в глыбе льда роз, которые затем вручались гостям. Поэт уделял внимание формированию нового поколения авторов и выступал наставником для многих молодых литераторов.

В этот же период в Тифлисе существовало культурное пространство «Фантастический кабачок», где собирались представители футуристического движения, поэты и художники, в том числе Алексей Кручёных, Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Армянские поэты и художники активно участвовали в этих собраниях, привнося уникальные формы художественного самовыражения.

Армянские деятели искусства в Тифлисе не только активно интегрировались в модернистские движения, но и способствовали их развитию. Их работы находили отклик в грузинском символизме, русском футуризме и европейских авангардных течениях. Это взаимодействие превратило Тифлис в центр пересечения идей и художественных поисков, сделав его важной точкой культурного возрождения начала XX века.

АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И «ВЕРНАТУН»

В конце XIX века в самом сердце Тифлиса зародилось литературное сообщество, ставшее важной вехой в истории армянской культуры. «Вернатун» (в переводе с армянского — «Мансарда») был основан в 1899 году по инициативе выдающегося армянского поэта Ованеса Туманяна. Этот литературный салон объединил писателей, драматургов, публицистов, композиторов и художников, стремившихся не только развивать искусство, но и просвещать общество. Основателями кружка, помимо Ованеса Туманяна, стали драматург Левон Шант, писатель Дереник Демирчян и публицист Никол Агбалян. Позже к ним присоединились поэт Аветик Исаакян и 60-летний педагог и драматург Газарос Агаян, вернувшийся в Тифлис после политической ссылки. Встречи кружка проходили в квартире Туманяна на пятом этаже дома № 50 (позже № 44). В «Вернатун» входили также выдающиеся деятели армянской культуры: писатели Мурацан, Перч Прошян, Вртанес Папазян, композитор Комитас, художники Геворг Башинджагян, Фанос Терлемезян, Филиппос Вардазарян. Многие участники салона были выпускниками Нерсесяновской семинарии и получили образование в Европе, что способствовало их широкому взгляду на искусство и политику.

Слева направо: Аветик Исаакян, Ованес Туманян, Геворк Башинджагян, Газарос Агаян, Вартанес Папазян, Комитас, Аршак Чобанян. Источник: Pinterest

Члены «Вернатуна» обсуждали важнейшие вопросы современного искусства: роль литературы и критики, эстетический долг писателя, влияние искусства на общество. Однако их интересы не ограничивались сугубо художественной сферой. В конце XIX века армянская интеллигенция находилась под влиянием идей национального возрождения.

Участники кружка не только анализировали западную литературу — например, «Дон Кихота» Сервантеса или «Пьяный корабль» Рембо — но и активно занимались просветительской деятельностью. Они создавали учебники для армянских крестьян, переводили зарубежную публицистику, распространяли политические памфлеты, пропагандируя идеи национального самосознания и свободы.

В 1908 году Ованес Туманян, Аветик Исаакян и десятки других деятелей культуры были арестованы по обвинению в связях с партией «Дашнакцутюн». Это событие фактически положило конец существованию «Вернатуна». Многие его члены были вынуждены эмигрировать в Европу, а оставшиеся — прекратили активную деятельность. Сокрушительный удар по армянской культуре нанесли Первая мировая война и Геноцид армян.

Однако влияние «Вернатуна» не угасло. В 1918 году, когда была провозглашена Демократическая Республика Армения, двое бывших участников кружка заняли высокие государственные посты: Левон Шант стал вице-президентом парламента, а Никол Агбалян — министром просвещения и культуры.

Ованес Туманян, признанный лидер «Вернатуна», до конца жизни продолжал бороться за культурное развитие армянского народа. «Вернатун» стал уникальным феноменом армянской культуры, объединившим выдающихся писателей и мыслителей своего времени. Его деятельность заложила основы национальной литературы, создав фундамент для дальнейшего культурного развития. Несмотря на трагические события начала XX века, идеи «Вернатуна» продолжали жить в произведениях его участников, вдохновляя новые поколения армянских писателей и мыслителей.

На обложке: Тифлис / livejournal.com